幼児期は学びたい意欲にあふれた天才期!

特に右脳優位の2歳3歳は超天才期で、親の働きかけをどんどん吸収していきます。

わが家の娘は、1年生の組分けテスト、2年生の復習テストで全国1位、3年生サピックスオープンで女子1位となりました。

他のテストでも優秀な成績を収め、メダル(全国で成績上位の子に贈られる)や表彰状(クラスで1番の子に贈られる)を多数獲得しています。

- 【全国1位】サピックス 1年生3月組み分けテスト 偏差値 75.4

SAPIX1年組み分けテスト1位 - 【全国1位】サピックス 2年生7月復習テスト 偏差値 72.8

SAPIX2年復習テスト1位 - 【女子1位】サピックスオープン 3年生10月 偏差値 77.4(全国4位)

サピックスオープン3年成績表 - SAPIX1年生~3年生5月までに獲得した表彰状とメダル

SAPIX1年~3年5月までの表彰状とメダル

このように成績優秀で学びが大好きな子に育った秘密は、娘が2歳半ごろから取り組んだ知育にあります。

実際に取り組んできた幼児教材をいくつかご紹介すると…

Z会幼児コース。

幼児ポピー あかどり。

幼児ポピーではキャンペーン実施中です。

キャンペーン1 4月号1か月入会キャンペーン

現在ポピーでは、ポピー4月号を1か月だけ受講できるキャンペーン実施中です。

(通常ポピーは最短で2か月間から受講できます。)

キャンペーン中の今なら

3月31日までの期間限定で

ポピー4月号を1か月だけ受講することができます。

▼幼児ポピーの入会申し込みはこちら

キャンペーン2 無料でおためし!資料請求キャンペーン

ポピーは、入会前に実際の教材を体験できます。無料の資料請求をすると、教材の一部を抜粋した「おためし見本」が届くので、実際に教材を体験しながら入会を検討することができます。

- ポピーのお試し教材

- お試しワーク(約7~10日分)

- ポピーからのお知らせ(親向け資料)

- 家庭教育の手引き

この3点が無料体験でもらえます。

2週間分のワークがたっぷり体験できるので安心です。

気軽に取り寄せてみてくださいね。

こどもちゃれんじ。

こどもちゃれんじではキャンペーン実施中です。

キャンペーン1 12月号まずは1か月キャンペーン

こどもちゃれんじは通常最低2か月間からの受講となりますが

2022年12月17日(土)までのご入会に限り

12月号1か月のみの受講が可能です。

(対象講座はぷち~すてっぷ12月号です。じゃんぷ・ぷち先行号・babyは対象外です。)

こどもちゃれんじ ぷち 12月号

こどもちゃれんじ ぷち 12月号は、1か月受講の場合 2,780円(税込)でお試しできます!

こどもちゃれんじ ぽけっと 12月号

こどもちゃれんじ ぽけっと 12月号は、1か月受講の場合 2,780円(税込)でお試しできます!

こどもちゃれんじ ほっぷ 12月号

こどもちゃれんじ ほっぷ 12月号は、1か月受講の場合 2,780円(税込)でお試しできます!

こどもちゃれんじ すてっぷ 12月号

こどもちゃれんじ すてっぷ 12月号は、1か月受講の場合 2,980円(税込)でお試しできます!

こどもちゃれんじ じゃんぷ 12月号

こどもちゃれんじ じゃんぷ 12月号は、1か月のみの受講はできません。

キャンペーンを利用して、お得に入会しましょう!

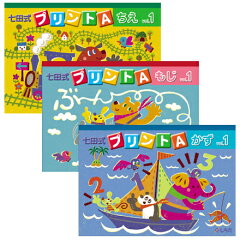

七田式プリント。

こんな感じです。

▼6歳までの知育の記録はこちら。

知育の記録 カテゴリーの記事一覧 - 新米パパの子育てエブリデイ

▼記念すべき知育の記録1日目

知育を始めたきっかけ

わが家では、大川 翔さんの『ザ・ギフティッド 14歳でカナダのトップ大学に合格した天才児の勉強法』に感銘を受けて、2歳からの知育に取り組んできました。

2歳といえば、イヤイヤ期ど真ん中。

「知育の記録」を見返すと、娘もイヤイヤがひどくてプリントや教材に取り組むのが大変な時期があったことがわかります。

ただ、ここで諦めてしまってはもったいない。

なぜならこんな情報があるからです。

3歳までに脳の約70%が完成するとも言われています。

イヤイヤ期で大変な2歳~3歳のこの時期は、実は知育のスタートに最適な時期でもあるのですね。

ちなみに娘はイヤイヤするものの、プリントは楽しく取り組んでいました。

幼少期から「学び=楽しいこと」というインプットが自然にされるので、毎日自らすすんで机に向かうようになります。

…というわけで、2歳・3歳ころから通信教育を使った知育を始めるのは、とてもオススメです。

七田式プリントは、わが家イチオシのプリント教材。かなりのボリュームになりますが、これをAからCまで終わらせれば小学1年生相当の力がつきます。

- スマイルゼミ

- 幼児ポピー、こどもちゃれんじ、Z会 幼児コース、七田式プリントがおすすめ!

- Z会の幼児コース

- 幼児ポピー

- こどもちゃれんじ

- 七田式プリント(しちだプリント)

- がんばる舎『すてっぷ』

- RISU算数

- そろタッチ

- 知育の成果

- 教材の使用状況

この記事では、こんな疑問にお答えします。

結論から言うと

この教材がおすすめです。(わが家で実際に使用していた他の教材についても紹介しています。)

スマイルゼミ

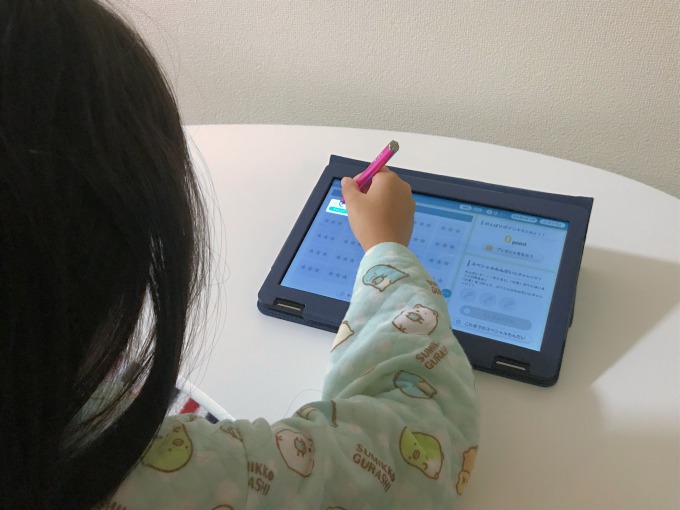

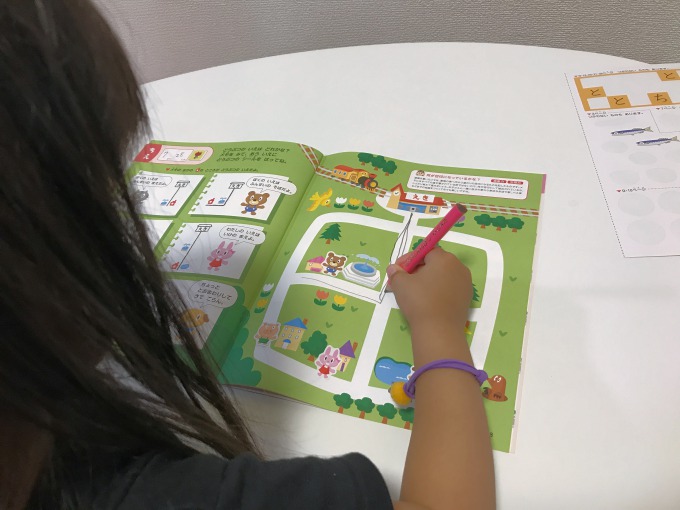

ちぇぶちゃんには3歳下の弟だっくんがいます。

だっくんは今までプリント教材やドリルにあまり関心を示してくれない & 始めてもすぐに飽きてしまうような状況でした。

ところが、そんなだっくんもスマイルゼミのタブレットには興味津々。だっくんは、年中さんからスマイルゼミを始めました。

その結果は大成功!

だっくんは、3月から毎日スマイルゼミを継続中です。

▼実際の取り組みの様子はこちら。

紙の教材になかなか興味を示してくれないという子どもの場合は、タブレット教材を試してみてもよいかもしれません。

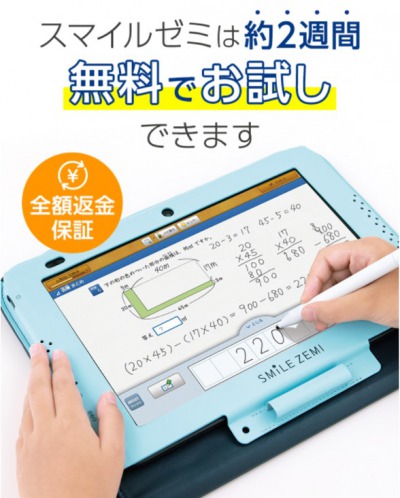

スマイルゼミではキャンペーン実施中です。

キャンペーン1 全額返金保証キャンペーン

通常は「12か月間の継続利用」がスマイルゼミ入会の条件です。キャンペーン中の今なら、スマイルゼミに納得できず解約する場合、会費、タブレット代を含む全額が返金されます。(申込みから約2週間)

▼資料請求はこちら

スマイルゼミ【幼児コース】 ![]()

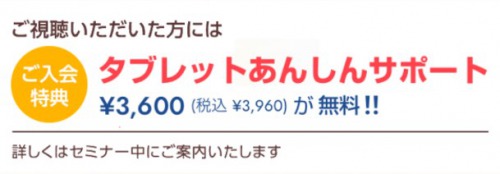

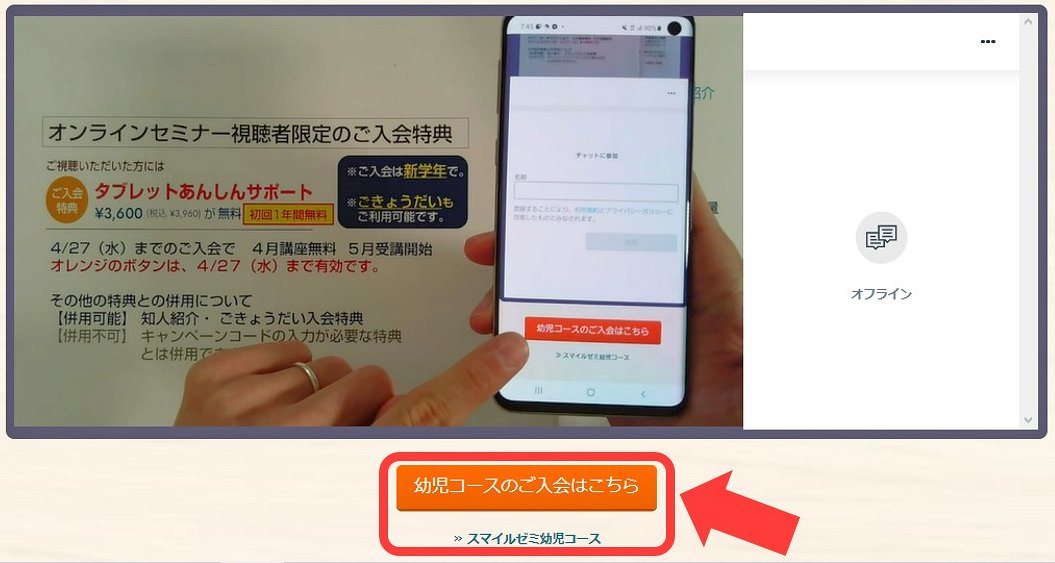

キャンペーン2 オンラインセミナーキャンペーン

オンラインセミナーを視聴すると、タブレットあんしんサポート 3,960円分が無料になります。

▼オンラインセミナーはこちら

スマイルゼミ【幼児コース】 ![]()

利用方法

セミナー配信ページの下にある「幼児コースのご入会はこちら」ボタンをクリックして申し込み手続きを行います。

キャンペーン3 4月講座無料配信キャンペーン

オンラインセミナーを視聴すると、4月講座が無料(5月講座から正式に受講開始)となります。

▼オンラインセミナーはこちら

スマイルゼミ【幼児コース】 ![]()

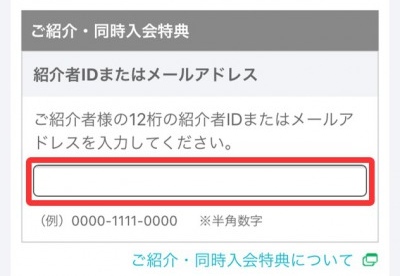

キャンペーン4 友達紹介キャンペーン

お友達がスマイルゼミを利用している場合、紹介した人と紹介された人両方に1,000円分のデジタルギフトがプレゼントされます。

利用方法

ここに紹介者ID(メールアドレス)を入力します。

お知り合いにスマイルゼミ利用者がいないという場合は、よろしければ私の紹介ID(chebupapa@gmail.com)をご利用ください。

個人情報のやり取りはないので安心です。

紹介制度を利用していただけると、私もデジタルギフトがもらえてうれしいです。

キャンペーン5 兄弟紹介キャンペーン

もし兄弟がすでにスマイルゼミ に入会している場合、または、2人以上同時に入会する場合、2人入会で5,000円分、3人入会で10,000円分のデジタルギフトがもらえます。

この場合、スマイルゼミ に入会する際に「Just アカウントを登録済みのお客様」からログインして、「お2人目以降のお手続き」の画面で入会申し込みをします。

キャンペーン6 スマイルゼミ体験会参加キャンペーン

スマイルゼミの体験会に参加すると、タブレット安心サポートが1年間分無料になる特典をもらえる場合があります。オンラインセミナーのクーポンコードとの併用はできません。

キャンペーン7 スマートティーポット teplo プレゼントキャンペーン

キャンペーン中の今入会すると、スマートティーポット teplo が抽選で合計10名様に当たります。(4月27日まで)

キャンペーンを利用して、お得に入会しましょう!

幼児ポピー、こどもちゃれんじ、Z会 幼児コース、七田式プリントがおすすめ!

幼児ポピーとこどもちゃれんじは、2歳からでも楽しく取り組めます。七田式プリントは、2歳半から取り組むことができる少し難しめのプリント教材です。娘の基礎はこのプリントで身につきました。Z会 幼児コースは年少さん向けコースから開講されています。

いずれも毎日楽しくできて、学習習慣がつくので自信をもっておすすめできる教材です。

幼児ポピー

幼児ポピーではキャンペーン実施中です。

キャンペーン1 4月号1か月入会キャンペーン

現在ポピーでは、ポピー4月号を1か月だけ受講できるキャンペーン実施中です。

(通常ポピーは最短で2か月間から受講できます。)

キャンペーン中の今なら

1月6日(木)~3月31日(木)までの期間限定で

ポピー4月号を1か月だけ受講することができます。

▼幼児ポピーの入会申し込みはこちら

親子で楽しく学べる【幼児ポピー】 ![]()

キャンペーン2 無料でおためし!資料請求キャンペーン

ポピーは、入会前に実際の教材を体験できます。無料の資料請求をすると、教材の一部を抜粋した「おためし見本」が届くので、実際に教材を体験しながら入会を検討することができます。

- ポピーのお試し教材

- お試しワーク(約7~10日分)

- ポピーからのお知らせ(親向け資料)

- 家庭教育の手引き

この3点が無料体験でもらえます。

2週間分のワークがたっぷり体験できるので安心です。

気軽に取り寄せてみてくださいね。

こどもちゃれんじ

こどもちゃれんじは 2・3歳向けが ぽけっと、3・4歳向けが ほっぷとなっています。

こどもちゃれんじではキャンペーン実施中です。

キャンペーン1 4月開講号まずは1か月キャンペーン

こどもちゃれんじは通常最低2か月間からの受講となりますが

2022年4月11日(月)までのご入会に限り

4月号1か月のみの受講が可能です。

キャンペーン2 アンケート回答でAmazonギフト券3,000円分プレゼントキャンペーン

こどもちゃれんじ4月号に入会し

4月号の受講費支払い後

5月20日(金)23時59分までに

「4月号教材に関するアンケート」に回答すると

Amazonギフト券3,000円分がプレゼントされます。

(こどもちゃれんじbaby、こどもちゃれんじプラス、こどもちゃれんじEnglish を除く)

こどもちゃれんじ ぷち 4月号

こどもちゃれんじ ぷち 4月号は、1か月受講の場合 2,780円(税込)でお試しできます!

こどもちゃれんじ ぽけっと 4月号

こどもちゃれんじ ぽけっと 4月号は、1か月受講の場合 2,780円(税込)でお試しできます!

こどもちゃれんじ ほっぷ 4月号

こどもちゃれんじ ほっぷ 4月号は、1か月受講の場合 2,780円(税込)でお試しできます!

こどもちゃれんじ すてっぷ 4月号

こどもちゃれんじ すてっぷ 4月号は、1か月受講の場合 2,980円(税込)でお試しできます!

こどもちゃれんじ じゃんぷ 4月号

こどもちゃれんじ じゃんぷ 4月号は、1か月受講の場合 2,980円(税込)でお試しできます!

キャンペーンを利用して、お得に入会しましょう!

Z会 幼児コース

- Z会のお試し教材

- 『かんがえるちからワーク』

- 体験型教材『ぺあぜっと』

- 保護者向け『ぺあぜっとi』

- 『いっしょにおでかけブック』(絵本)

- Z会のパンフレット

- キャンペーン情報

この資料が無料でもらえます。

今ならWプレゼントキャンペーン実施中です!

七田式プリント

七田式プリントは、毎日コツコツ続けることでハイレベルな力がつきます。

わが家が実際に数年かけて受講している幼児教材各社の比較表はこちら。

▼おすすめの幼児教材

| 名称 | 価格 | 備考 |

|---|---|---|

| 幼児ポピー |

980円~

(/1か月) |

(2歳から)

|

七田式プリントA |

1192円

(/1か月) |

(2歳から)

|

こどもちゃれんじ |

1980円~

(/1か月) |

ぽけっと

ほっぷ すてっぷ じゃんぷ |

| Z会 幼児コース |

1870円~

(/1か月) |

年少

(3歳から) |

|

800円~

(/1か月) |

(2歳から)

|

5歳途中からは、タブレット教材やアプリも取り入れました。

- そろタッチ

- RISU算数

- チャレンジタッチ

Z会の幼児コース

出典:Z会公式サイト

Z会といえば難関大学受験の通信教育でおなじみですが、幼児コースが2010年から開講されています。

幼児向けの通信教育はいろいろありますが、Z会の作る教材はひと味違います。

- 考えさせる問題が多い

- 難易度は少し高め

- 主体的に学びに向かう姿勢、「あと伸び力」が身につく

このような特徴があります。

公式には言及されていませんが、今関心が高まっている「中学受験」につながる力が身につきます。

これがZ会幼児コースの特徴の一つです。

そこで

- お勉強する習慣がある程度ついている

- 将来、中学受験をするかもしれない

このような方はZ会幼児コースがおすすめです。

Z会幼児コースの教材

Z会幼児コースで届く教材は、次の5点です。

- かんがえるちからワーク4月号

- ぺあぜっと 年少 4月号

- ぺあぜっとi 年少 4月号

- 10ぽんクレヨン(いっしょにおでかけブック4がつごう)

- 付録

かんがえるちからワークは、親子で取り組むワーク教材。

年少コースは、1か月に24回分が収録されています(8月、12月、3月は30回)。

取り組み時間は1回5分~10分となっています。

ぺあぜっとは体験型教材。親子で取り組みます。

1か月に4回、身近な素材を使い、工作や料理、かんたんな実験を体験します。

いっしょにおでかけブックは、図鑑や探し絵などの要素が入ったミニサイズの絵本型教材です。

年少コースの1年分の教材をまとめると、こんな感じになります。

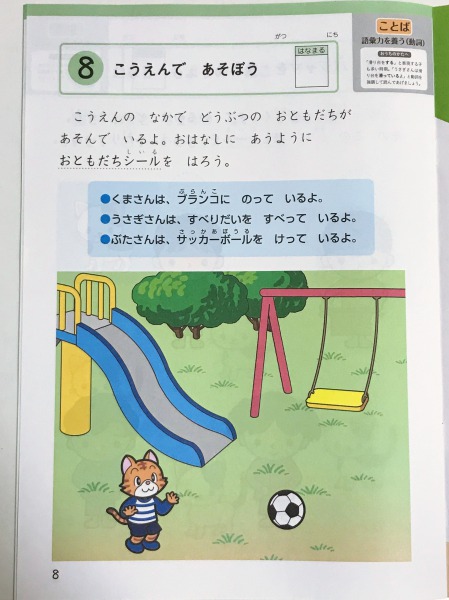

かんがえるちからワーク。

ぺあぜっと。

いっしょにおでかけブック。

Z会幼児コースは新しくなりました!

Z会幼児コースは、2020年リニューアル!

カリキュラムや教材内容が改良され、より学びやすくなりました。

画像たっぷり『かんがえるちからワーク』をお試し!

Z会幼児コースのメイン教材は『かんがえるちからワーク』。

今回のリニューアルでワークの内容も改良され、より学習効果の高い内容に生まれ変わりました。

年少さんから順にワークの内容・レベルについて解説していきます。

まずは年少さんのワークの内容を確認してみましょう。

難しいといわれるZ会とはいえ、基本は簡単な問題が多いです。それでも、子どもにしっかり考えさせる問題が年少さんからどんどん出題されています。

これは年少の後半(2月号)で出題される問題。

「高さ」と「底面積」の2つの視点から量の多少を判断させるという高度な内容になっています。

ワークの内容は徐々にステップアップしていき、このような難しい問題が自然に解けるようになっていきます。

中学受験を意識した内容になっています。中学受験なんてまだまだ早いと思われるかもしれませんが、随所にこういった工夫をされていてさすがZ会と思います。

▼絵を見てなかまではないものを選ばせる問題。「お子さまなりの考えを言えれば、どんな基準で分類しても」正解!という柔軟なアドバイスが話題になっていました。

#Z会 年少が届いたので早速やってみた。私はウサギだと思ったんだけど次男はハトだけ目が赤いとハトを選んだ。

— わたぼう (@wataboo__) 2020年7月25日

Z会のアドバイスが無ければウサギに誘導するところだった。 pic.twitter.com/6E4Ioav5tq

続いて年中さんのかんがえるちからワークです。

ひらがなは「書き」の学習が始まります。

魚屋と花屋とケーキ屋さんのお店だけを通って、家に帰るルートを考えます。Z会らしい考えさせる問題がたくさん出題されています。

転がるものはどの形か考えます。

これは年中さんワーク後半(10月号)の内容です。

2枚の絵を見比べて一番背の高い子はだれかを考えます。

年中さんのワークも後半にかけて徐々に難しくなり、このような問題が自然に解けるようになっていきます。

見えるケーキの数から、箱の中の見えないケーキの数をイメージする問題。

年中さんの最後の方(3月号)で出題される内容です。

複数の条件に合致したものを選ぶ論理の問題。

ちょっと難しいけど考えさせる良問ですね。

親子でお話しながら取り組むのがおススメです。

年長さんのかんがえるちからワークです。

くわしく説明することばとして、形容詞を学習します。

にんじんを切るとどのような形になるか。肉を炒めるとどんな色になるか。

毎日の生活での経験が問われる問題も出題されています。

これは、年長さん後半(3月号)で出題される内容。

条件が複数あり、順に理解しながら時間を計算します。

年長さんコース後半は、小学校入学準備ということで最後に追い込みがかかります。

ちょっと大変ですが、ここをがんばれば相当の力がつくはずです。

数の問題。

見える車両の数から、トンネルに隠れている車両の数をイメージして考えます。

指示されたルールを理解し、それに従って答えを導き出す問題。

論理的に考える力を養う良問ですね。

Z会のワークの特徴をまとめてみました。

- 考えさせる良問が多い

- 難易度は普通からやや難しめ

- カラーで取り組みやすい

- 親子でお話しながら取り組むのが効果的

Z会は、単純なドリル形式の問題ではなく、一目では答えが出ない「考えさせる問題」が出題される点が大きな特徴になっています。

難易度もやや難しめなので、子ども一人でまかせるよりも親子でお話しながら一緒に取り組むと効果的です。

そこで

- お勉強する習慣がある程度ついている

- 将来、中学受験をするかもしれない

このような方はZ会幼児コースがおすすめです。

Z会は資料請求すると無料でお試し教材がもらえます。

Z会のお試し教材は質が高く、教材の雰囲気やレベルを確認できるのでおススメ!

無料で2週間分の教材が体験できるので

ぜひ体験してみてくださいね

▼Z会幼児コース全年齢の資料請求をしてみました。

年少さんのお試し教材

年少さんは絵本(とことこおかいもの)がついてきます。

年中さんのお試し教材

年中さんからは、添削課題があります(ぺあぜっとシート)。

年長さんのお試し教材

- Z会のお試し教材

- 『かんがえるちからワーク』

- 体験型教材『ぺあぜっと』

- 保護者向け『ぺあぜっとi』

- 『いっしょにおでかけブック』(絵本)

- Z会のパンフレット

- キャンペーン情報

この資料が無料でもらえます。

今ならWプレゼントキャンペーン実施中です!

幼児ポピー

出典:幼児ポピー公式サイト

幼児ポピーです。

幼児ポピーは、ももちゃん(2・3歳向け)、きいどり(年少向け)、あかどり(年中向け)、あおどり(年長向け)というラインナップです。

| ももちゃん | |

|---|---|

| きいどり | |

| あかどり | |

| あおどり |

ちぇぶちゃんは、年少向けの幼児ポピーきいどりを2歳8か月ころから受講開始し、あかどり、あおどりと進みました。(七田式プリントと同時並行。)

幼児ポピーの受講期間は合計29か月。

内訳は次のようになっています。

- きいどり 9か月

- あかどり 12か月

- あおどり 8か月

がんばりました!

幼児ポピーの種類とちぇぶちゃんの年齢を対応させてみると、このようになります。

- きいどり(年少向け)

➡ 2歳8か月から3歳4か月まで - あかどり(年中向け)

➡ 3歳5か月から4歳4か月まで - あおどり(年長向け)

➡ 4歳5か月から5歳4か月まで

幼児ポピーには、2歳~3歳(プレ年少さん)向けの『ポピっこ ももちゃん』も開講されています。

当時、資料請求して確認してみたところ、1学年上の年少さん向け『きいどり』の方が、ちぇぶちゃんに合っていると思い、先取りすることにしました。

この先取りが良かったようで、「あかどり」「あおどり」まで継続して受講することができました。

- ポピーのお試し教材

- お試しワーク(約7~10日分)

- ポピーからのお知らせ(親向け資料)

- 家庭教育の手引き

この3点が無料体験でもらえます。

2週間分のワークがたっぷり体験できるので

気軽に取り寄せてみてくださいね。

豪華な紙工作ふろくつき

幼児ポピーの基本情報

幼児ポピーの教材(年少向けの場合)は

- 『ポピっこ きいどり』(メイン教材)66ページ

- 紙工作ができる付録

- 『ほほえみお母さん』(保護者向け解説冊子)

というシンプルな構成。

『きいどり』は、66ページの冊子。カラーのきれいなイラストで埋め尽くされ、楽しく学べるよう工夫されています。

紙工作の付録は、幼児でも簡単に作れます。ちぇぶちゃんは、毎回熱中して何か作っていました。手指の発達にとても良いと思います。

『ほほえみお母さん』という保護者向け解説冊子には、問題の解答や取り組みのヒントが掲載されていて、非常に参考になりました。

4月号はこんな感じです。

仕掛け絵本が作れます。

付録のあいうえおカード。

収納用のケースまでついています。

切り取って作るちょうちょ。

紙工作をたくさん経験することができます。

毎月付いてくるできたよかるた。おかたづけぶくろも作ります。

幼児ポピーは、付録の少ないシンプルな教材と言われていますが、こうして見てくるとなかなか豪華。

年少さん向けのきいどりなら月額たったの 980円。(年中向けあかどり、年長向けあおどりは1,100円)

コスパの良い教材だと思いますよ。

| 名称 | 価格 | 備考 |

|---|---|---|

| 月刊教材ポピー |

980円(/月)

|

年少向け

「きいどり」 の場合 |

シール貼りで脳力アップ!

プリント学習というと、鉛筆で線を引いたり文字を書いたり、クレヨンで色を塗ったりする様子を思い浮かべます。

でも幼児にとって鉛筆で何か書くという作業は、実はかなり難易度高め。

まだまだ手指の力が弱いので、鉛筆を正しく持って書くのも大変です。

それなのに無理に「鉛筆で書いてみよう」とすると

- 鉛筆を上手に持てない

↓ - 鉛筆で上手に書けない

↓ - プリント嫌い

と、負のスパイラルになりかねません。

そこで、シールの出番です!

幼児ポピーは、まだ鉛筆でうまく書けない子どもでも楽しく学べるよう、シールが多用されています。

特に「きいどり」には、シールがたくさんついてきます。

設問に対してシールを貼りながら解答したり、課題をクリアするたびに「できたよシール」を貼ったり、ペタペタ楽しくシールを貼りながら進めていきます。

シールを使う分、えんぴつやクレヨンで書き込む課題が少ないので、幼児ポピーならいつでも気楽に始められ、長~く続けることができると思います。

楽しい紙工作の付録つき!

幼児ポピーには、付録として紙工作がついてきます。

カラフルで楽しげなイラストを多用した紙から

- ミシン目から紙を抜き取ったり

- はさみで紙を切ったり

- 指で紙をちぎったり

- 紙を折り曲げたり

- のりでペタペタ貼ったり

…というように、手指を使う作業がたくさん経験できます。

子どもと一緒に組み立ててみると、親も楽しめますよ。

幼児ポピーの効果は科学的な実験で検証済み!

幼児ポピーは、脳の専門家・篠原菊紀先生(諏訪東京理科大学教授)と幼児運動の専門家・栁澤秋孝先生の監修・指導を受けています。

篠原先生によると、幼児ポピーに取り組んでいるときの幼児の脳は、知的活動の基盤となる「ワーキングメモリ」がしっかり活動していて、科学的にもその効果が証明されています。

また、幼児ポピーには栁澤先生の幼児のための栁沢運動プログラムも掲載されていて、「こころ・あたま・からだ」がバランスよく育つよう配慮されています。

幼児ポピーのココがすごい!

幼児ポピーの特徴をまとめてみると、次のようになります。

- シールを貼りながら解答できる⇒鉛筆が苦手でも気軽に学べる

- もちろん運筆練習もあり

- 紙工作で手指を使う作業がたくさん経験できる

- 脳の専門家と幼児運動の専門家の監修・指導を受け科学的にもその効果が証明されている

- 充実した教材内容で格安の受講料⇒コスパがよい

幼児ポピーは、こんな方におすすめです。

- 鉛筆がまだ苦手。シール貼りで無理なく勉強したい方

- 手指をたくさん使う紙工作をさせたい方

- 毎日コツコツ学習する習慣を身につけたい方

- 科学的な学習プログラムで学んでみたい方

- おもちゃは必要最小限でよいという方

幼児ポピーの教材内容は、学年に合わせて無理のないレベルに調整されています。

例えば、鉛筆で線を引いたり文字を書く作業が大変な年少さん向けの『きいどり』では、シール貼り中心。

『きいどり』から『あかどり』、『あかどり』から『あおどり』へと進級するにつれて、徐々にシールから鉛筆へ移行していきます。

子どものストレスが少しでも減るように工夫すると、知育も楽しくなってくると思います。

幼児ポピーは、親子で楽しく学べる素敵な教材です。

まずは資料請求して、自分の子に合うコースはどれか確認しておくと良いと思います。

こどもちゃれんじ

出典:ベネッセ公式サイト

しまじろうでおなじみのベネッセ・こどもちゃれんじです。

こどもちゃれんじは、2歳~3歳のプレ年少向けコースから順に、

ぽけっと ⇒ ほっぷ ⇒ すてっぷ ⇒ じゃんぷ

と展開されています。(ぼけっとの下には、ぷち、baby もあります。)

受講料はいずれも1,980円(12か月分一括払いの場合)となっています。

| コース名 | 対象年齢 | 講座代 |

|---|---|---|

| こどもちゃれんじ ぽけっと |

2、3歳プレ年少

向け |

1,980円(/月)

|

| こどもちゃれんじ ほっぷ |

3、4歳年少

向け |

1,980円(/月)

|

| こどもちゃれんじ すてっぷ |

4、5歳年中

向け |

1,980円(/月)

|

| こどもちゃれんじ じゃんぷ |

5、6歳年長

向け |

1,980円(/月)

|

講座代は 12か月分一括払いの場合の金額です。

娘のちぇぶちゃんは

- すてっぷ ⇒ 2017年8月号から2018年3月号

- じゃんぷ ⇒ 2018年4月号。2018年8月号から2019年3月号

を受講していました。

「すてっぷ」は8か月間、「じゃんぷ」は9か月間ですね。

そして現在、息子のだっくんが「ぽけっと」⇒「ほっぷ」に進級して受講中です。「ぽけっと」は6か月、「ほっぷ」は3か月になります(現在受講中)。

- ぽけっと ⇒ 2019年10月号から2020年3月号

- ほっぷ ⇒ 2020年4月号から

こどもちゃれんじの教材、エデュトイ

・ほっぷ

息子が現在受講中のこどもちゃれんじ ほっぷ の2020年4月号から7月号までの教材を並べると、こんな感じになります。

こどもちゃれんじは、絵本・キッズワーク・ひらがな かず ブック という紙の教材に加えて、エデュトイ(知育おもちゃ)がついてくる点が大きなポイントです。

エデュトイは、遊びながら楽しく学べるおもちゃ。

まだ鉛筆を持って字を書いたり、ひらがなを読んだり、数を数えたりできない子でも、エデュトイを使えば、遊んでいるうちにいつの間にかひらがなの読み書きやかずが習得できる... という画期的なおもちゃです。

2020年4月号から7月号まで届いたエデュトイはこちら。

- 4月号 ちゃれんじえんごっこセット

- 5月号 ちゃれんじえんごっこセットの残り、かずのドーナツやさん

- 6月号 りったいパネルブロック

- 7月号 はしれ!はいたつやさん

- はてなくん(ぽけっと時代に届いていました)

こどもちゃれんじ ほっぷの代表的なエデュトイは、はてなくん!

はてなくんは、音声タッチペンです。

はてなくんの頭の後ろのとんがりをひらがな かず ブックの該当部分にタッチすると、しまじろうが話したり、音楽が鳴ったりいろいろな音が流れます。

はてなくんは、4月号から7月号で送られてくるひらがなかずブックと一緒に使います。

例えば、ひらがなかずブック6月号 7ページ「でんわを かけて おはなししよう!」では、はてなくんを使ってこんな風に遊びます。

- でんわを かけて おはなししよう!

携帯電話のイラストに描かれている「い」「お」「し」「す」のボタンのどれかをタッチして、赤の「かけるボタン」をタッチします。

試しに「し」⇒「かけるボタン」の順でタッチすると…

「もしもし。ぼくしまじろう。今度一緒に遊ぼうね。君は何をして遊びたい?」としまじろうが話しかけてくれます。

- でんわを かけて おはなししよう!の2

次に「あそびたいものを選んでタッチしよう!」と促されるので、8ページのしまじろうのおうちの下からあそびたいものを選びます。

もしサッカーをタッチすると

「ぼくサッカー大好きなんだ。君も好き?」「ふふ!またお話しようね!」としまじろうが答えて電話が切れます。

このように、はてなくんとひらがなかずブックでは、電話ごっこ遊びもできるようになっています。

これはほんの一例で、他にも歌を歌ったり、クイズに答えたり、さがしものゲームをしたり、数を数えたり、数字を答えたり、ひらがなをたどったり、遊びながらひらがなや数字を学習することができます。

はてなくんは、操作も簡単で遊んでいるだけで学習意欲が湧いてくるすごいエデュトイです。とにかくオススメです。

エデュトイは、他に4月号から5月号にかけて届いたちゃれんじえんごっこセットや5月号で届いたかずのドーナツやさん、6月号のりったいパネルブロックなどがあります。

どのおもちゃも、楽しく遊んでいるうちにいつの間にか学習できている... というすごい仕掛けがされています。

▼ちゃれんじえんごっこセット

▼かずのドーナツやさん

ドーナツを揚げてチョコをつけたら、チョコドーナツ完成!

ドーナツやさんごっこを楽しみながら数に親しみます。

▼りったいパネルブロック

ゴーカートやメリーゴーラウンド、シーソー、新幹線、ヨット、ブルドーザー、消防車などいろいろなものを作って遊べます。

「パネルブロック」で試行錯誤しながら遊ぶことで、図形を頭の中で自由にイメージできる「算数脳」が育つとのこと。⇒ 神ですね!

エデュトイがついているか、工作が充実しているかという観点から、幼児教材を比較してみました。

| 名称 | エデュトイ | 紙工作 |

|---|---|---|

【こどもちゃれんじ】 |

◎

|

〇

|

| 幼児ポピー |

✖

|

〇

|

| Z会 幼児コース |

✖

|

✖

|

七田式(しちだ)プリントA |

✖

|

✖

|

|

✖

|

△

|

本格的な知育玩具(エデュトイ)がついている通信講座は、こどもちゃれんじだけ!

エデュトイは、ワークや絵本ともリンクしています。まずはおもちゃで遊んでいるうちに、いつの間にか学びになっている…という感じなので、気軽に取り組むことができます。

いきなり椅子に座って鉛筆を持って教材に何か書くというのは、幼児期はなかなか難しいですよね。

七田式プリントなどのプリント教材を進めたいけど、子どもが興味を持たずなかなかやってくれない… という悩みを持っている方にも、こどもちゃれんじはおすすめです。

(※プリント教材とこどもちゃれんじの同時受講もおすすめです。)

また、知育には紙工作も効果的!

幼児ポピーやこどもちゃれんじには、付録や教材に紙工作的な要素が含まれていて、手指を使っていろいろ作って遊ぶことができます。

紙工作も重視するなら、幼児ポピーとこどもちゃれんじがおすすめです。

こどもちゃれんじは、こんな方におすすめ。

- エデュトイを使って自然に学習に誘導したい

- 子どもと一緒に楽しく遊びたい

- 学びも重視したい(オプション講座が豊富)

・すてっぷ

ちなみに、娘のちぇぶちゃんもエデュトイが大好きでした。

例えば、こどもちゃれんじ すてっぷ(年中向け) 2017年8月号には、ひらがな なぞりん が付いていました。

この回に付いてきたエデュトイ ひらがな なぞりん でひらがなをなぞる、当時のちぇぶちゃん。

まるでゲームで遊んでいるかのように、楽しく学ぶことができます。

例えばこの「ひらがな なぞりん」には、ひらがなや迷路をゲーム感覚で取り組むことができるシステムが搭載されています。

ちぇぶちゃんは負けず嫌いで全部やらなくては気が済まない性格なのですが、その性格にピッタリ合ったのか、ものすごく熱中して遊んでいました。

当時のちぇぶちゃんは、七田式プリントや幼児ポピーにも取り組んでいたのですが、ひらがなの「書き」がそれほど楽しそうではなく…。

ママの発案でここから受講開始したのですが、見事にハマりました!

ちぇぶちゃんはとても楽しそうにひらがなをなぞっていたのですが、自分がなぞったものをママやパパに必ず見てもらいたがったり、自分がなぞった文字をなかなか消したがらなかったりするのも面白いところでした。

こどもちゃれんじのエデュトイは、この号の後にも

- 9月号 どきどきおかいものかずすごろく

- 10月号 ぴかっとメッセンジャー

- 11月号 いろマジックブック

- 12月号 はじめてのとけいえほん

- 1月号 とけいポスター

- 2月号 とけいマスター

と続きました。

毎月の教材は

- 絵本

- キッズワーク

- パワーアップワーク

- DVD

をベースにワークや絵本を使うのですが、エデュトイがあると学びが一気に楽しくなりますね。

こどもちゃれんじがおすすめの方

こどもちゃれんじは、こんな方におすすめです

- エデュトイで楽しく学びたい方

- しまじろうが好きな方

- 遊びだけでなく学びも重視したい方(オプション講座が豊富)

最近は選べるオプション講座もかなり内容が充実してきているので、「キッズワークがすぐ終わってしまう!」というお子さんでも、よりいろいろな問題にチャレンジできる環境が整っています。

オプション講座のラインナップです。

- サイエンスプラス

- 知育プラス

- 読み聞かせプラス

こどもちゃれんじ ほっぷは、教えなくても、遊びを通して「読む力」「書く力」「考える力」を身につけられる通信講座。

2月は、ガオガオさんのかたちのおかしこうじょうゲーム、ひらがなよめるよブックが届きます。

- 【こどもちゃれんじ】ほっぷ とすてっぷを徹底比較!何歳から始める?先取りはできる?

- こどもちゃれんじ ほっぷ 4月号の口コミ・レビュー!2020年最新版のポイントも徹底解説したよ!

- こどもちゃれんじ ほっぷ 5月号の口コミ・レビュー!2020年最新版のポイントも徹底解説したよ!

- こどもちゃれんじ ほっぷ 6月号の口コミ・体験レビュー!

- 【こどもちゃれんじ】ほっぷ 7月号の口コミ・体験レビュー!

- 【こどもちゃれんじ】ほっぷ 8月号の口コミ・体験レビュー!

- 【こどもちゃれんじ】ほっぷ 9月号の口コミ・体験レビュー!

- 【こどもちゃれんじ】ほっぷ 10月号の口コミ・体験レビュー!

- 【こどもちゃれんじ】ほっぷ 11月号の口コミ・体験レビュー!

七田式プリント(しちだプリント)

出典:七田式公式サイト

七田式プリントは、2歳6か月から使える幼児教材です。

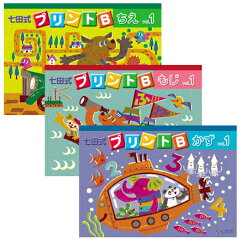

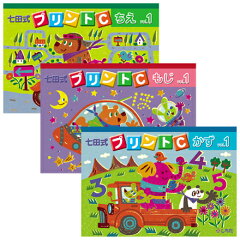

対象年齢ごとにAからDまで用意されています。

| しちだプ リントA |

|

|---|---|

| しちだプ リントB |

|

| しちだプ リントC |

|

| しちだプ リントD |

特に「七田式プリントA」は七田式教材の中でも実績、人気ともにナンバー1!

『ザ・ギフティッド』の大川翔さんが幼少期に七田式プリントをやっていたということを知り、わが家でも取り入れることにしました。

大川さんと言えば

- 9歳のときカナダ政府にギフティッド認定される

- 12歳で中学を飛び級して高校へ入学する

- 14歳でトーマス・ヘイニー高校卒業

- UBC(ブリティッシュ・コロンビア大学)、トロント大学、マギル大学など世界ランキングTop30の複数大学に奨学金付きで合格する

という輝かしい経歴をお持ちの方で、『ザ・ギフティッド 14歳でカナダのトップ大学に合格した天才児の勉強法』は、わが家で幼児教育について考えるきっかけになった本です。

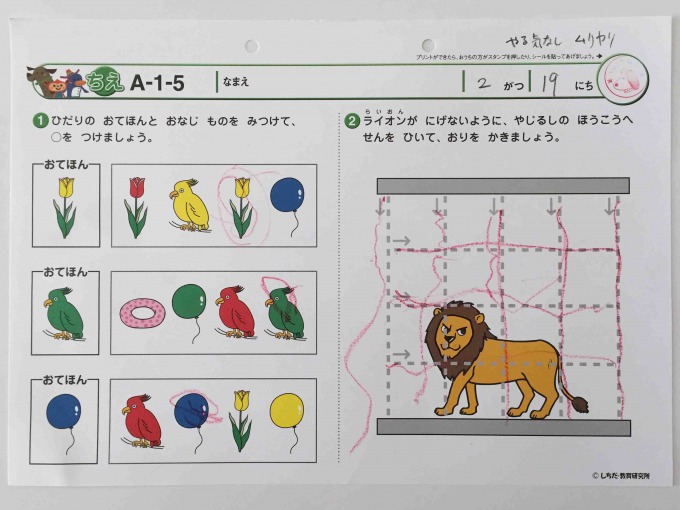

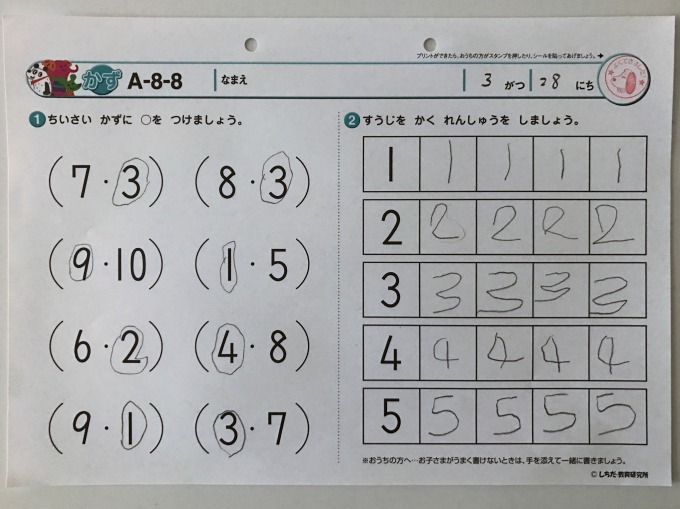

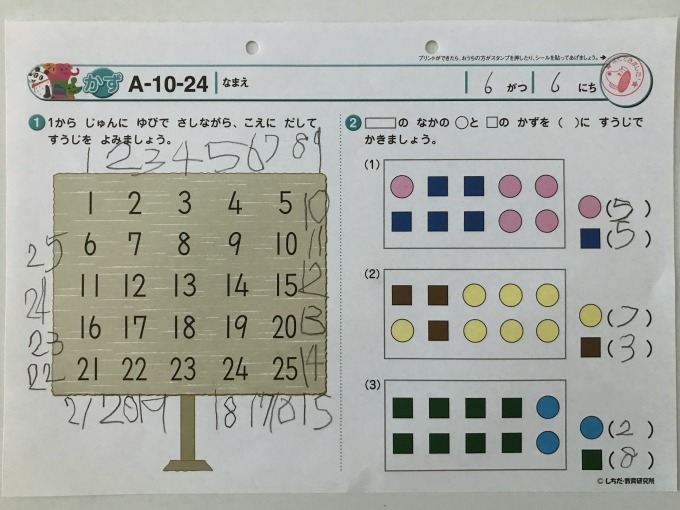

七田式プリントの基本情報

七田式プリントは

- 「ちえ」「もじ」「かず」の3分野

- 「ちえ」「もじ」「かず」はそれぞれ10冊⇒合計30冊

- 1冊あたり24枚のプリント入り

- カラープリント

という構成です。

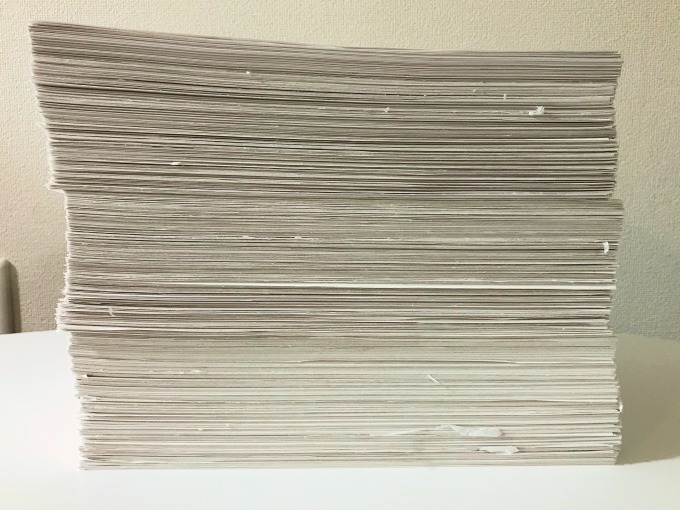

1冊あたり24枚で、合わせて30冊あるので、七田式プリントA全部で720枚 という、ボリュームたっぷりの教材です。

また、七田式プリントはAからC(七田式プリントDもありますが、メインはAからCと思われます。)までレベル分けされていて

- 七田式プリントA

2歳半から4歳向け 720枚 - 七田式プリントB

3歳半から5歳向け 720枚 - 七田式プリントC

4歳半から6歳向け 720枚

とレベルアップしていきます。

AからCまですべて合計すると、なんと 2,160枚!

幼児期の子どもの教材としては、圧倒的な分量です。

0歳から6歳は脳の黄金期

「勉強は小学生になってからで十分だよね。」

... 当初、私はこんな風に考えていました。

ウン十年前ですが、私のころは「勉強は小学校にはいってから」という雰囲気で、保育園時代は特に何も学んでいませんでした。

そんな私が親になって幼児教育の世界に触れてびっくり。

- 0歳から6歳までの時期は、脳が発達する「黄金期」

- 3歳までに脳の約70%が完成する

- 早く教育を始めた子どもほど大きく伸びる ⇒ 0歳に近い年齢から始めるほど才能が伸びる可能性も大きい

- 6歳までの幼児教育が重要

このようなことが言われていたのです。

つまり

というわけです。

ちぇぶちゃんが0歳当時は半信半疑でしたが、これまでのちぇぶちゃんの成長ぶりを見ていると、幼児教育界隈で言われていることは結構当たっている気がします。

ちなみに、幼児教室に通うという手もありますが、自宅で子どもと一緒に幼児教材に取り組むと

- 教室まで通わなくて済む

- 1日3枚15分で終わる

- プリント学習をとおして、子どもとのコミュニケーションがとれる

- 楽しみながら「学習の習慣」と「学ぶことの楽しさ」が身につく

というメリットがあり、良いことだらけ。

在宅でプリント教材を使う知育はおすすめです。

それに、「知育」といってもそんなに大げさなことではありません。

実際にやることは

と、親の見守りだけ。

もし、プリントや幼児教材を始めるかどうか迷っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ始めてみることをお勧めします。

七田式プリントの進め方

七田式プリントは

が奨励されています。

そうすると

ことになります。

ただし繰り返すといっても、問題のレベルは少しずつ上がっていきます。

その結果、プリントをやり終えるころには

というわけです。

七田式プリントはカラーなので、色の勉強もバッチリできます。

七田式プリントC の内容

主に年長さんを対象とした 七田式プリントCの「かず」の後半の内容について紹介します。

七田式プリントCの「かず」は、小1で習うたし算・ひき算や文章題が登場し、年長さんが学ぶ内容としては少し難易度が高くなっています。

プリント1枚につき2問。

例えば、かず C-10-10 では

「問題を読んでひき算の式を作り、答えを書きましょう。」という文章題や「たしざんをしましょう。」という計算問題が出題されています。

かず C-10-22 では

「全部でいくつあるでしょう。10ずつ囲んで、□に数字を書きましょう。」という数を数える問題や「それぞれの形に2本線を引いて四角を3つ作りましょう。」という図形問題が出題されています。

七田式プリントの特徴は

- 同じ単元の問題が数値や形式を少しずつ変えて、何度も繰り返し出題されること

例えば

- たし算とひき算

- 文章題

- 図形

- 数唱・ものを数える

という4つのグループに分けたとすると、それぞれ少しずつ問題内容を変えながら、何度も何度も繰り返し出題されています。

かずのプリント C-8-13 から C-8-24

かずのプリント C-8-13 から C-8-24 では、「たし算・ひき算」が12問、「図形」が8問、「文章題」が4問繰り返し出題されています。

かずのプリント C-9-1 から C-9-12

かずのプリント C-9-1 から C-9-12 では、「たし算・ひき算」が12問、「数唱・数を数える」が6問、「文章題」が6問繰り返し出題されています。

かずのプリント C-9-13 から C-9-24

かずのプリント C-9-13 から C-9-24 では、「文章題」が14問、「数唱・数を数える」が6問、「たし算・ひき算」が4問繰り返し出題されています。

かずのプリント C-10-1 から C-10-12

かずのプリント C-10-1 から C-10-12 では、「たし算・ひき算」が11問、「数唱・数を数える」が9問、「文章題」4問が繰り返し出題されています。

かずのプリント C-10-13 から C-10-24

かずのプリント C-10-13 から C-10-24 では、「数唱・数を数える」が9問、「文章題」が6問、「たし算・ひき算」が5問、「図形」が4問繰り返し出題されています。

画像にあるプリントは「かず」60枚分。

プリントCは「かず」だけで240枚、「ちえ」と「もじ」を合わせると720枚もあるので、これはほんの一部です。

実際には、毎日繰り返し似たような問題に取り組み、プリントAからプリントCまでを終えると2160枚ものプリントに取り組んだことになります。

▼プリントAからプリントCまでを重ねてみるとこのようになります。(2160枚)

振り返ってみると、同じテーマの問題を何度もしつこく繰り返す七田式プリントの取り組みが、ちぇぶちゃんの学力の基礎になり、現在の好成績につながっているのではないか…と思っています。

七田式プリントAの取り組み

ちぇぶちゃんは、2歳3か月ごろから七田式プリントAを始め

- 七田式プリントA ➡ 2歳3か月から3歳7か月まで(1年5か月)

- 七田式プリントB ➡ 3歳7か月から4歳6か月まで(12か月)

- 七田式プリントC ➡ 4歳7か月から5歳7か月まで(1年1か月)

という感じで、AからCまでやり終えました(2,160枚!)。

振り返ってみると、七田式プリントAは途中苦労して、やり終えるまで1年5か月もかかっています。

特に大変だったのは、イヤイヤ期のある 2歳、3歳の時期。

子どもに自我が芽生えてくるこの時期は、プリント学習を進めるのもちょっと大変ですが、手を変え品を変えだましだましやっていたような記憶があります。

七田式プリントBと七田式プリントCは、それぞれ約1年で終えています。

年齢が進むにつれて、学習の習慣化が出来てきたと言えるのかもしれません。

七田式プリントは

- 最初にまとまった教材一式を購入

- 1から順番にコツコツ取り組む

というシステムです。

教材のボリュームに圧倒されたり、日々の子どもの様子に振り回されたり、くじけそうになるかもしれませんが

あきらめずにコツコツ続けていきましょう。

毎日プリントを続ける。

たったそれだけで子どもの能力がぐんぐん伸びていくのですから、幼児教材は魔法の杖のようです。

とはいえ、魔法の杖は使わないと魔法がかからないように、プリントも継続していくことは意外に大変。

プリントを続けていくと、何となく気持ちがのってこない時期がやって来るかもしれません。

そこで、わが家では適宜他の教材や市販のドリルを組み合わせることで、日々楽しく取り組めるように工夫していました。

たとえば

- 同じ単元の問題が数値や形式を少しずつ変えて、何度も繰り返し出題されること

- がんばる舎と七田式プリント

- 七田式プリントと幼児ポピー

- 七田式プリントとこどもちゃれんじ

- 七田式プリントと幼児ポピーとZ会幼児コース

こんな感じで、2種類もしくは3種類の教材に同時に取り組むことで、知育を続ける「工夫」をしていました。

なぜ同時に2種類、3種類の教材を使用したのかというと

- 幼児教材やプリントは、物によっては10秒で終わってしまうものもあり(まさに秒殺)、ちぇぶちゃんには少し物足りなかった

- 同じ内容でも別の教材を使うことで反復して学習・定着することができると思った

- 数種類の教材を使うことで、勉強が飽きないようにした

という理由からです。

七田式プリントは難しい?カリキュラムをチェック

七田式プリントは、AからCまで詳細なカリキュラムが組まれ、これに基づいて教材が作られています。

まず七田式プリントは「始める目安」が設定されています。目安は次の通り。

| 七田式プリントAを始める目安(2歳6か月から4歳) |

|---|

| 鉛筆を持って、点と点を線で結べ、 ○×が書け、大きい小さい・多い少ないが分かる。 |

| 七田式プリントBを始める目安(3歳6か月から5歳) |

| ひらがながすべて読め、10までの数 の大きさが分かり書ける。 |

| 七田式プリントCを始める目安(4歳6か月から6歳) |

| 答えが10までのたしざんができ、 ひらがなや簡単な単語が書け、身近な形容詞がかけて、 助詞がわかるようになったら始められます。 |

そして、それぞれプリントをやりきると、次のような効果があるとされています。

| 七田式プリントA「かず」を終了すると |

|---|

| 数の認識・対応・合成分解についての知識が高まります。 色・形・大小・数・量・空間認識・比較・順序と いった基礎概念の最初の段階が身につきます。 |

| 七田式プリントB「かず」を終了すると |

| 数の合成・分解がしっかり身に付き、 たし算・引き算へ、スムーズに移行できます。 |

| 七田式プリントC「かず」を終了すると |

| 計算力・文章の読解力や、正しい助数詞を 選択する語彙力も同時に身につきます。 図形の仕組みを理解し、より深い数学的センスや応用力を養います。 |

七田式プリントCを終えると「かず」については、1年生の算数の重要な部分がマスターできるイメージ。

より詳細なカリキュラムはこのようになっています。

七田式プリントA⇒B⇒C

詳細なカリキュラムによると、七田式プリントCでは

- 120までの数唱

- 10ずつまとめて数える

- たしざん

- ひきざん

- 時計

- 図形

といった高度な内容までできるようになります。

他の幼児教材でここまで難しいカリキュラムを組んでいるところは見当たりません。

七田式プリントは、幼児教材の中でも、かなり難しい内容だと思います。

ただ、その代わり最後までやり切るのはちょっと大変で、やる気と根気、親の声掛けやフォローも必要です。

七田式プリントはコスパもいい!

七田式プリントは、幼児教材としての完成度が高く内容も秀逸です。

気になるお値段は、17,050円(七田式プリントA、夢そだて会員費含む)。

この中には

- 教材冊子 30冊

- 保護者用手引き

- ごほうびスタンプ

- 達成表と達成表用シール

- 終了テスト

などが含まれています。

1冊あたり 約397円 なので、非常にコスパの良い教材だと思います。

| 名称 | 価格 | 備考 |

|---|---|---|

七田式(しちだ)プリントA |

1192円(/3冊)

|

全30冊のうちの3冊分

|

七田式プリントのデメリットは?

七田式プリントは、内容は充実してコスパもいいので、強くお勧めしたい教材です。

ただ、内容が少し難しめということもあり

子どもが飽きたり嫌がったりして途中でやめてしまわないか

少し心配です。

せっかく始めたのに、途中で止めてしまうともったいない。

そこで、スケジュールには余裕を持たせて、やる気が出ない時や病気の場合に休んでも、遅れを取り返せるように計画しておくことが大切ですね。(実際にちぇぶちゃんは七田式プリントを1か月間お休みしたことがありました)。

2歳から3歳に幼児教材を始めようとすると、イヤイヤ期真っ只中だったりして、プリントをやるのも大変な時もあります。

そうはいっても、プリントにかかる時間は 1枚あたり1分(長くても5分くらい)なので、親の方があきらめずに続けていけば何とかなると思います。

2歳くらいだと「お勉強」と「遊び」の区別もつきにくい時期なのでチャンスです。「プリント=遊び」というイメージで取り組めると最高ですね。

ちぇぶちゃんは、今でもプリントがお勉強だとは思っていないようです。

…というわけで

しちだプリントはこんな方におすすめ

- 幼児教育、何か始めたいと思っている方

- 毎日楽しく取り組んで、プリントに取り組む習慣をつけたい方

- コスパ重視の方

- 小学1年生レベルまでチャレンジしたい方

- 将来的に中学受験をしようと考えている方

七田式(しちだ)プリントA

AmazonやYahooショッピングでも購入可能です。

七田式 プリントB

七田式 プリントC

がんばる舎『すてっぷ』

出典:がんばる舎

がんばる舎の『すてっぷ』は、ちぇぶちゃんが一番最初に取り組んだ、わが家にとって記念のプリント教材です。

教材は、A4サイズのプリントがホッチキス止めされています。手作り感あふれる教材で、親しみが持てます。

月額の受講料金が一番安かったこともあり(当時は1か月680円でした。現在は1か月800円となっています。)、「幼児教材、プリント教材ってどんなものなんだろう?」と思いながらお試し感覚で受講していました。

がんばる舎『すてっぷ』の基本情報

がんばる舎『すてっぷ』の教材は

- 問題用紙(解答は問題用紙に直接書き込みます)28ページ

- 解答冊子(親向け。赤ペンで学習のポイントが示されています。)28ページ

- 読み物 3ページ

という構成。

解答冊子には、保護者向けに赤字で学習のポイント(プリントの使い方や、例えば日ごろからどのようなことに気を配って語彙を増やしていけばよいのかなど)が書かれているので、親が先生代わりになって取り組んでいくことができます。

がんばる舎『すてっぷ』(幼児用)は、言葉、数・量、図形、記憶、知識、作業、よみものの7分野。

レベルは、すてっぷ1からすてっぷ6までの6段階に分かれています。

すてっぷ6では、小学1年生と同程度の国語・算数まで進むことができます。

がんばる舎は

- 初回1か月分の教材が無料お試し

- その後、中止の連絡をしなければ自動継続

というシステムです。

毎月800円というお値段は他社と比べると圧倒的に安いので、「幼児向けプリント教材がどんなものか知りたい!」という場合には、気楽に申し込んでみるのもよいのではないでしょうか。

| 名称 | 価格 | 備考 |

|---|---|---|

|

800円(/月)

|

初回1か月分無料+自動継続です

|

実際に教材を見てみると…

実際の「すてっぷ1-1」の冊子。A4の冊子は問題編と解答編それぞれ1冊ずつ。

問題冊子を子どもに渡して、親が一緒に取り組みます。

プリントは白黒印刷になっています。

親用の「かいとう」冊子には、赤字で解答と学習上の注意点が示されています。

当時2歳のちぇぶちゃんは、がんばる舎のお試し教材からなかなかの食いつきを見せました。

白黒はどうなのかな?とちょっと心配していましたが、反応が良く何枚もやりたがるほどだったので、継続しました。

内容も簡単すぎず難し過ぎず、ほどよい感じでした。

がんばる舎『すてっぷ』がおすすめな方は?

がんばる舎『すてっぷ』は、こんな方におすすめです。

- 幼児教材デビューしたい方

- コスパ重視。お得な教材がよいという方

- 毎日コツコツ勉強する習慣をつけたい方

RISU算数

七田式プリントに取り組むと、プリントCが終わるころには小学1年生レベルの読み書きの力がついています。

七田式プリントでは、数唱や繰り上がりのないたし算・ひき算に繰り返し取り組むことになるため、特に算数分野でかなりの力がつきます。

そこで、七田式プリントを終わり、さらに算数の力を伸ばしたい場合には、小学生レベルの算数教材に取り組むと良いと思います。

教材はいろいろありますが、今ならタブレットで学習するRISU算数がおすすめ。

RISU算数は算数に特化したタブレット教材で、小学校1年生から小学校6年生までの範囲を学習できるため、先取り学習も可能です。

まさに今、小1のちぇぶちゃんも取り組んでいる最中です。

▼RISU算数についてはこちらをどうぞ。

そろタッチ

出典:そろタッチ公式サイト

そろタッチは、iPad アプリで学ぶ暗算学習です。

2歳から3歳向けではありませんが、知育でたし算ひき算の基本を身につけたら、次に5歳ごろから取り組むのにおすすめです。

娘のちぇぶちゃんは、5歳7か月からそろタッチを始め、先日(6歳5か月)に J12ステージをクリアしました!

▼J12ステージをクリアしたときに出た画面。

Jステージ(ジュニアステージ)をクリアしたので、次はSステージ(スーパーステージ)を進めていく予定です。

ウルトラステージまで終えると、4年生の算数で習う範囲までカバーできるので、何とかそこまで頑張って欲しいと思っています。

▼そろタッチのカリキュラム。

そろタッチを進めるにあたって、それまでプリント学習や幼児教材を使った知育が非常に役に立っています。

幼児ポピー、こどもちゃれんじ、Z会幼児コース、七田式プリントなどで学んだら、次にそろタッチに進めば、計算が得意になり暗算の能力も身につけることができます。

将来的に中学受験を考えている方には特におすすめです。

知育の成果

わが家の娘のちぇぶちゃんは、現在小学1年生。好奇心が超旺盛で、学ぶことがとても大好きな子どもに育っています。

これは、生まれてすぐ始めた絵本の読み聞かせからの自力読みや、2歳から始めた「知育」の積み重ねの成果と言えるでしょう。

プリントをやったり通信教育を受講したり、いろいろな教材に親子で楽しく取り組んできました。

... このように書くと、幼少期からずいぶん勉強してきたかのように思われるかもしれませんが、本人はそう思っているわけではありません。

ちぇぶちゃんにとって、お家でやるプリントや教材はすべて遊びの一環のようなもの。

普段ちぇぶちゃんと話していると

・家で取り組む教材 → 勉強とは違う何か(親子で出来る、遊びの延長のようなもの?)

だと思っているようです。

そんなちぇぶちゃんの思いもあって、知育を続けてこれたのかもしれません。

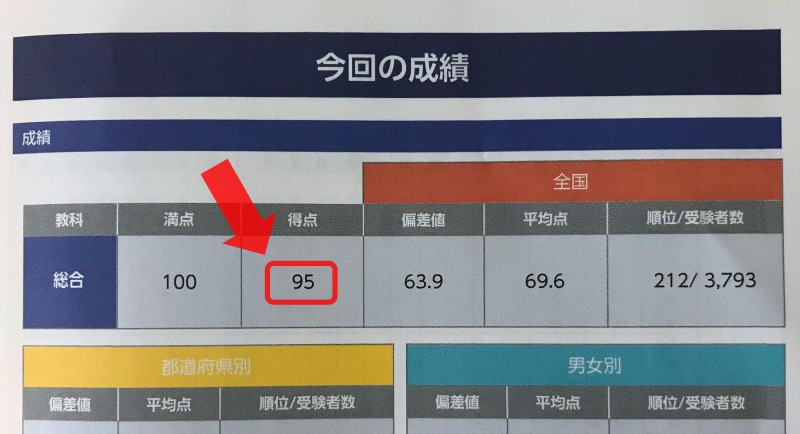

その後、これまでの力試しとして

- 2019年11月 四谷大塚 全国統一小学生テスト 年長

- 2019年11月 サピックス入室テスト(算数・国語とも満点)

- 2020年3月 英検3級(合格、都道府県内上位3%の成績)

- 2020年6月 四谷大塚 全国統一小学生テスト 小1

- 2020年7月 サピックス組分けテスト(最優秀賞)

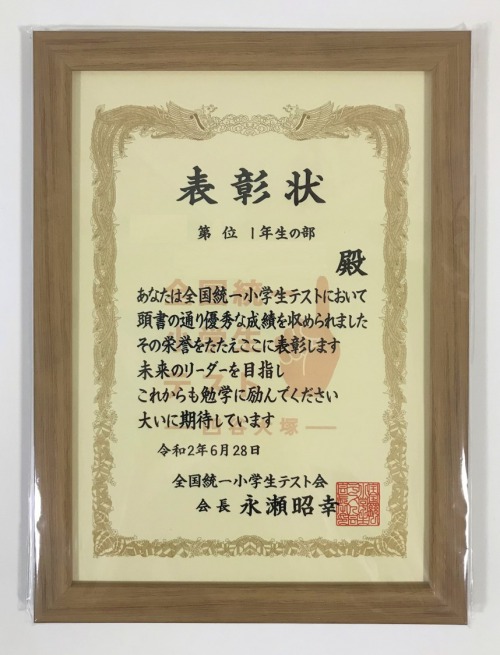

といった試験を受けて、それぞれ優秀な成績を収めることができました。

これは、まさに今までの家庭学習の積み重ねによるもの。

ちぇぶちゃんがこのように優秀な成績をおさめることができているのは、2歳から続けてきた知育の4年間の成果だと思っています。

▼試験結果はこんな感じです。

2019年11月 全国統一小学生テスト(国語と算数の融合問題)

95点(100点満点)偏差値 63.9

サピックス入室テスト

200点(国語と算数の2教科で200点満点)

2020年6月 全国統一小学生テスト(小1)

小1なので、国語と算数の2教科。

2教科合計では、280点(300点満点)、偏差値は 67.5、全国順位は 30番台(9246人中)でした。

後日、立派な表彰状をいただきました。

2020年7月 入室・組分けテスト(1年生)

成績優秀者に贈られるメダルと表彰状を獲得しました。

ここで紹介する教材は、(無料体験やお試し受講ではなく)ちぇぶちゃんが2歳から実際に使ってきたので、自信をもっておすすめできるものが揃っています。

「2歳(または3歳)からの幼児教材どうしようかな?」と迷っていらっしゃる方は、ぜひ参考にしてみてください。

▼おすすめの幼児教材比較表はこちら。

| 名称 | 価格 | 備考 |

|---|---|---|

| 幼児ポピー |

980円(/月)

|

(2歳から)

|

七田式(しちだ)プリントA |

1192円(/月)

|

(2歳から)

|

【こどもちゃれんじ】 |

1980円(/月)

|

ぽけっと

ほっぷ すてっぷ じゃんぷ |

| Z会 幼児コース |

1870円(/月)

|

年少(3歳から)

|

|

800円(/月)

|

(2歳から)

|

教材の使用状況

ちぇぶちゃんは 2歳3か月ごろから教材をやり始め、七田式プリントAやこどもちゃれんじ、幼児ポピー、Z会幼児コース、さらには市販のワークに取り組んでいました。

教材は毎月内容をくまなくチェックし、ちぇぶちゃんの様子や学習の進み方に応じて適宜変更していたので、2種類以上の教材を同時並行で使う時期もありました。

教材の利用状況をグラフにしてみると、こんな感じになります。

ちぇぶちゃんは1学年分先取りで進めていたので、年少用の教材をプレ年少時点で、年中用の教材を年少時点で、年長用の教材を年中時点で取り組んでいました。

つまり、このグラフはちぇぶちゃんがプレ年少から年中までの3年間で取り組んだ分を表しています。

実際に取り組んだ教材は、全部で100か月分(=ポピー29か月分、Z会幼児コース18か月分、こどもちゃれんじ17か月分、七田式プリント36か月分の合計)。3年間は36か月なので、毎月平均約2.8種類の教材をやっていたことになります。

ポピーとZ会、ポピーとこどもちゃれんじ…という感じで複数の教材を同時に使用することが多かったということですね。

バラエティに富んだ教材を同時に複数使用することで、内容への理解が深まり知識も定着したのかもしれません。

集計してみると、年少から年長の3年間のうち

- 幼児ポピー 合計29か月

- Z会幼児コース 合計18か月

- こどもちゃれんじ 合計17か月

- 七田式プリント 合計36か月

という使用期間になりました(七田式プリントは途中、お休みしていた時期もあるので便宜上36か月としています。)

七田式プリントを除いた3社の中では、幼児ポピーが最長でした。

最近の幼児教材は、子どもの反応やアンケートをもとに年々改良&進化しています。

子どもが飛びつくエデュトイが取り入れられたり、楽しく無理なく学べるように工夫されており、質の高いものが多くなっています。

今回取り上げた5種類はいずれも素晴らしい教材ばかりなので、興味を持ったら資料請求などをして、ご自身の目で確かめてみてください。